王方:古蜀玉器与矿源产地的全面分析

摘要:古蜀文化的两个中心区域三星堆遗址、金沙遗址中出土了数以千件温润细腻、制作精美的玉器,统称为古蜀玉器。对玉器材料的检测分析表明,古蜀玉器主要以透闪石玉为主,同时还有少量的阳起石、透辉石、斜长石、闪长石、滑石等,材料种类丰富,选料较为广泛。通过对成都平原西北龙门山脉一带玉料矿源分布情况的初步调查,以及对中国其他区域矿源产地玉料标本的观察与对比,初步明确古蜀玉器绝大多数材料明显区别于其他区域玉文化玉料,三星堆、金沙遗址中绝大部分玉器应为就地取材、就地制作而成。

古蜀文化的两个中心区域三星堆遗址、金沙遗址出土了数以千件温润细腻、制作精美的玉器。这些玉器的发现,为研究古蜀王国宗教祭祀内涵、古蜀国玉器工艺以及中国玉文化发展谱系提供了极其重要的实物资料。数量庞大的古蜀玉器群[1]玉料为何?具有哪些材质特征?以及这些玉料来自哪里?这一系列问题都是围绕古蜀玉器研究必须要认识与深入探讨的重要问题。因此,对古蜀文化出土玉器材料的检测分析和玉料矿源产地的调查工作一直没有间断,认识蜀玉,寻找蜀玉,我们一直在探索中……

一 对出土玉器玉料的分析与认知

对古代玉料的检测鉴别方法,目前主要有以下几种:一是传统的目验法,即通过肉眼对玉料的物理性质,如质地、颜色、光泽、透明度等进行观察。该方法主要依据鉴定者的经验,简单易行,但存在较大局限性。由于古玉表面曾经抛光,又历经次生变化及后期因埋藏环境而产生的受沁影响,出土时可能已面目全非,故而并不能完全准确地确定玉器的矿物结构成分。二是仪器检测,即用现代科学仪器对玉料的物理结构和化学成分进行观察和化验,再依据检测数据来判断玉料的矿物成分。从20世纪70年代以来,地质工作者便将科学仪器和技术鉴定的方法引入了古玉鉴定领域,如偏光显微镜、化学分析、光谱分析、油浸法、X光照相分析等。近年来,学界又开始采用室温红外吸收光谱、扫描电子显微镜和拉曼光谱仪等鉴定方法来对玉器进行检测与科学分析。室温红外吸收光谱是利用分子振动模式与频率特征,具有对矿物分辨能力较强和用量较小的特点,其标准样量为1毫克,就可计算铁和镁的占位率以区分透闪石与阳起石。扫描电子显微镜一般只需几个粉末颗粒即可制样观察其结构,只要粉末颗粒显著大于显微结构的基本组成单位就可。以上两种方法的优点是样品用量极少,若在出土玉器原有伤残或不起眼处小心取样,可达到近似无损分析的效果。拉曼光谱仪则可对玉器进行无损分析,测定器物的质料[2]。

(一) 三星堆玉器的玉料测试与分析

三星堆遗址最早发现的一批玉器是1929年广汉燕家院子的一个玉石器坑所出,据说当时出土玉器的数量达三、四百件之多[3]。以后在三星堆遗址中又陆续有零星玉器出土[4]。1986年三星堆遗址内发现两个大型祭祀坑,其中出土的玉器数量多达600余件[5]。1997年末,三星堆遗址仁胜村墓地中再出土61件玉器[6]。此外在三星堆遗址内外还先后有十余次的采集和发现玉器[7]。2020年至2021年随着三星堆考古新一轮的发掘,在原一、二号祭祀坑周围再次发现6个新的坑状堆积,目前考古发掘仍在进行中,但已发现的玉器数量已有不少。从上述情况统计,三星堆遗址出土玉器数量总计应有数千件不止。三星堆出土玉器制作精美,体型巨大,具有十分鲜明的地域特色,其发现也使人们第一次认识到了古蜀国制玉工艺的繁荣与发达。

对三星堆玉器的玉料鉴定与分析工作,主要有以下几次:

1.1995年,刘兴源、巫声扬、王德生等对三星堆两个祭祀坑出土的298件玉石器进行了肉眼分类观察,并对其中19件玉石器标本做了显微观察及薄片鉴定。此次检测玉器仅3件,其中1件玉凹刃凿鉴定为阳起石化绢云母化角斜长斑岩;1件玉凿鉴定为阳起石透闪石岩;还有1件玉璋鉴定为阳起石蛇纹石岩。另2件“石斧”鉴定为阳起石透闪石岩,1件“石戈”为大理岩(汉白玉)[8],因此这3件石器实则也应归于玉器类[9]。

2.苏永江对三星堆一号祭祀坑中出土的10件玉器残片,进行了薄片显微光性鉴定、显微照相、化学分析、硬度测定、密度测定等。经分析,10件标本分析样本均由以透闪石为主的矿物成分组成,且透闪石呈显微纤、粒状结构,即软玉结构。并提出可从矿物学的角度将分析样定名为闪石玉或透闪石玉,从宝石学角度均可将之定名为软玉[10]。鉴定报告还将上述数据与殷墟“妇好墓”出土玉器成分进行了对比,认为两者非常相近。而因“妇好墓”的玉器有一部分被认为是用新疆和田玉制作的,那么三星堆的玉也有相同的可能性[11]。

3.2004年11月,陈启贤利用近红外矿物快速测定系统扫描方法对三星堆一、二号祭祀坑出土的10件玉石器进行了矿物物相检测,本次检测涉及的玉器有4件,仅做了近红外光谱测试图,鉴定名称仍沿用1995年刘兴源等人的结论,未见有新的信息补充[12]。

4.2020年8月,四川省文物考古研究院、广汉三星堆博物馆、成都金沙遗址博物馆与故宫研究院玉文化研究所、故宫文物保护科技研究所联合对三星堆遗址早期出土的134件玉器进行了检测,检测手段主要是利用便携拉曼光谱仪、便携红外光谱仪、便携能谱仪和三维超景深显微镜,确定大部分玉器为透闪石软玉,另有一部分蛇纹石玉、石英、长石等[13]。

5.2021年4月,北京大学考古文博学院与四川广汉三星堆博物馆对三星堆遗址出土玉器进行了科技检测。检测主要运用手持式X射线荧光分析仪和手持式拉曼分析仪,对三星堆博物馆馆藏364件玉石器进行了检测和分析。结果显示三星堆玉石器的玉料以闪石玉(“软玉”)为主,其他玉料包括蛇纹石玉、玛瑙、大理岩、石英岩等。材质的组合和比例符合四川地区闪石玉的成矿原理,具备原料“就地取材”条件。在主要器形中,玉凿的玉质显著好于玉璋和玉戈,体现了玉料选取与器形具有一定的相关性。此外,检测分析结果还表明三星堆一号坑出土玉器的玉料和器形多样性均较二号坑低[14]。

从以上鉴定结果看,对三星堆出土玉石器的检测数量和范畴已日渐加大,分析方法也日益增多,但对20世纪30年代燕家院子、华西大学博物馆(今四川大学博物馆)早年发现的玉器、仁胜村地点出土玉器和遗址内其他地点采集的玉器开展数据检测与分析还显不足。

(二) 金沙玉器的玉料测试与分析

2001年发现的金沙遗址,是继三星堆文化消亡后接踵而来的十二桥文化中心遗址。目前遗址内已经出土了3000余件玉器,其巨大的体量、丰富的种类和鲜明的地域文化特征,再次彰显了古蜀玉器制作业的发达与昌盛。金沙玉器主要发现于遗址东南部的“梅苑”地点东北部,该区域文化堆积层厚,延续时间长,出土遗物最为丰富。该地点也是遗址中出土玉器数量最多、种类最丰富、器物等级最高的一处。从2001年初发现时的机挖沟中采集清理出玉器558件[15],考古发掘出土玉器1460件。金沙遗址范围内其他发掘地点仅出土玉器70件,数量极少,种类极其简单,器形也都较小,制作也较为粗糙[16]。

2001年金沙遗址发现后,成都文物考古研究所(现成都文物考古研究院)、成都金沙遗址博物馆先后与国内外各科研机构展开广泛合作,对祭祀区出土的部分玉器玉料材质进行了多次的检测与分析,主要工作有以下几次:

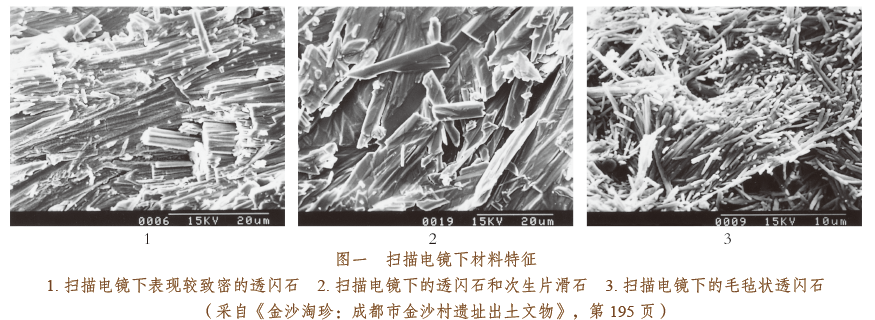

1.2001年至2003年,与成都理工大学团队合作对金沙遗址出土的600余件玉石器采用碎屑油浸法晶体光学鉴定,同时为确认油浸鉴定结果的正确性,以及解决个别油浸鉴定无法解决的问题,又抽选50多件样本进一步做扫描电镜微形貌和能谱元素分析,还选择有代表性的玉器残片作了少量X射线衍射晶体物相分析。根据鉴定分析,金沙玉器的主要材质有20多种类型,所检测的样本中由透闪石软玉集合体构成的软玉型材质占比80.58%,初步确认透闪石玉为金沙玉器中最具代表性的材质[17](图一)。

2.2002年,成都文物考古研究所与加拿大英属哥伦比亚大学团队合作采用近红外线光谱仪,对金沙遗址祭祀区出土的193件玉石器进行了鉴定,其中玉器共154件。初步鉴定结果表明其中122件为符合条件的透闪石软玉和阳起石软玉,其余还有个别为大理石、绿松石、绿泥石和滑石[18]。

3.2007年,成都金沙遗址博物馆与四川省质量技术监督检验中心(现四川省质量技术监督检验研究院)合作,采用X射线粉晶衍射仪和红外光谱仪对5件残玉料及收集到的和田玉料、岫岩玉料、四川龙溪玉料、彭州龙门山镇玉料各1件进行了分析。鉴定结果是5件残玉料均为透闪石玉。收集的现代和田玉标本成分为透闪石;岫岩玉料成分为透闪石;龙溪玉料成分为透闪石、滑石;彭州龙门山镇玉料成分为蛇纹石、方解石和白云石[19]。

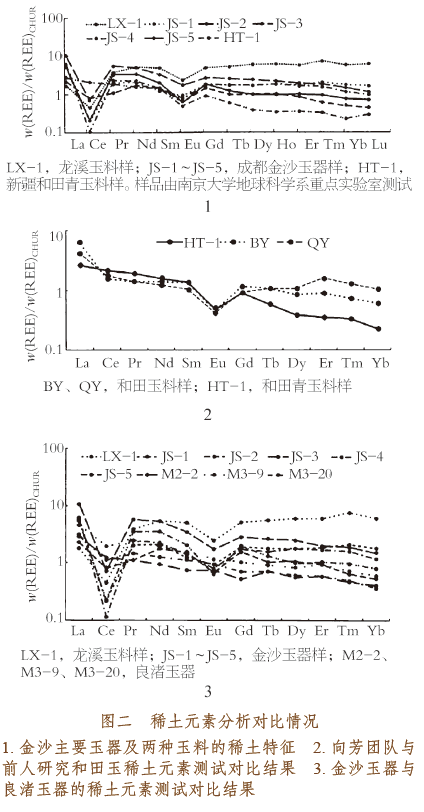

4.2007年,成都文物考古研究所与成都理工大学向芳等人合作,采用电感耦合等离子体质谱仪对金沙遗址祭祀区出土的5件透闪石软玉,野外采集的汶川龙溪玉料及现代和田青玉料的稀土元素特征进行了测定。结果表明金沙出土软玉材质相同,不仅在宏观上具有不透明,材料疏松,多孔缝隙,表面硬度很低,内部多以白、灰、浅黄为主,以及极少为微绿的基本无色或浅色色系等特征;其在显微特征上还表现为鳞片状滑石与柱状或细粒状透闪石组成的集合体,具有相同的稀土分配模式和特征的铈和铕亏损。这些特征和收集到的和田玉玉料及金沙遗址出土良渚十节玉琮的玉料特征[20]具有明显区别,但却与2002年野外调查团队采集的四川龙溪玉料标本最为接近(图二)[21]。

5.2018年,成都金沙遗址博物馆与中山大学地球物理实验室团队合作,就金沙遗址113件出土玉石器样品,采用肉眼观察、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、便携式X射线荧光光谱(PXRF)方法,对龙溪玉料与金沙遗址古玉器进行了表观形态、矿物组成、主微量元素分析。并对其中108件样品利用漫反射红外+PRXF进行无损测试。结果表明,有70件全部含有透闪石(阳起石),占比64.8%,其中59件为纯度较高的透闪石(阳起石)矿物集合体,其余11件含有滑石、石英、长石等杂质矿物;不含透闪石(阳起石)的其它玉石样品数量有38件,占比约为35.2%[22]。

6.2020年9月,成都金沙遗址博物馆与故宫研究院玉文化研究所、故宫文物保护科技研究所联合对金沙遗址出土的48件玉器和5件龙溪玉料进行了检测。检测手段主要是利用便携拉曼光谱仪、便携红外光谱仪、便携能谱仪和三维超景深显微镜,初步确定大部分玉器为透闪石软玉,另有一部分蛇纹石玉、石英等。龙溪玉料成分为闪石、滑石和方解石[23]。

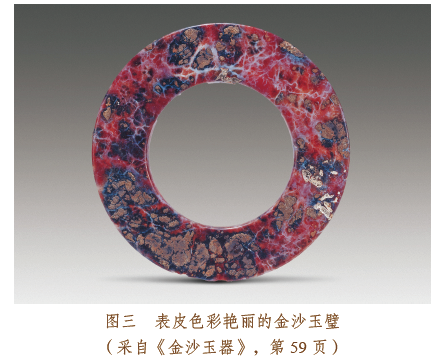

以上各次检测与分析结果表明,金沙玉器材料是以透闪石软玉为主,还有少量的阳起石、透辉石、斜长石、闪长石、滑石、大理石、绿泥石、叶腊石、绿松石、玛瑙和含水磷酸盐、碳酸盐的多金属矿物,可见金沙时期玉料种类极其广泛。这些玉器多数不透明或半透明,材料内部颜色为白、灰、浅黄褐的基本无色系列,但表面色彩丰富(图三),透闪石软玉器材料的矿物组成单调(除透闪石外为滑石和方解石)、颜色平淡(无色系列)、风化强裂、质地疏松且透明度差[24]。由于金沙遗址出土玉器数量巨大,目前的测试分析数据还远远不足以呈现金沙玉器材料特征的全貌,因此还需要利用多样化的技术手段加大对金沙玉料标本的数据检测,进而才能更加全面地了解与加强对玉料材质特征的认知。

二 玉料矿源产地调查工作的开展

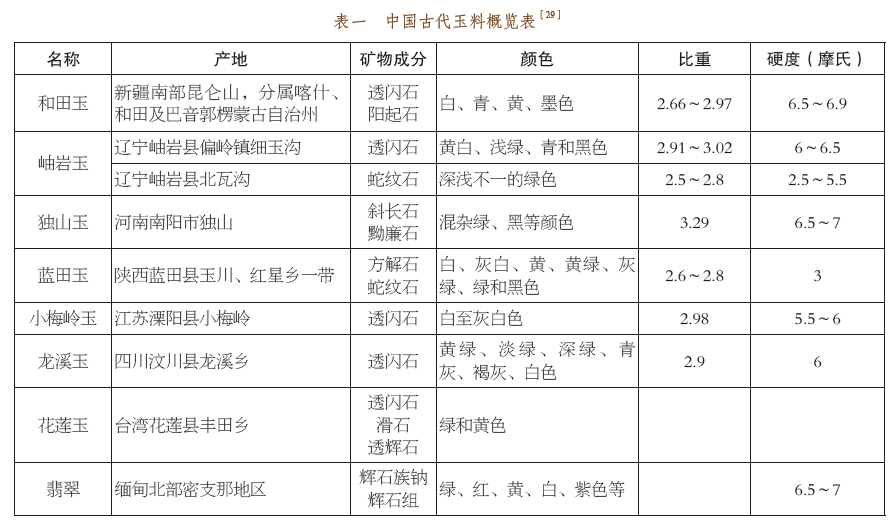

对古代玉器原料产地的调查与研究是中国玉器及玉文化研究中的重要课题之一。通过对古代玉料的物理特征、矿物成分、显微结构进行检测与分析,再结合区域地质调查和文物记载,即可推断或确定部分古玉产地。根据文献记载,中国古代玉矿很多,仅《山海经》记载的玉料产地就多达259处。目前世界范围内也有多个产地出产透闪石质玉,其中比较著名的透闪石质玉料产地有俄罗斯贝加尔湖地区、韩国春川地区、加拿大、新西兰以及澳大利亚等地。国内发现的透闪石质玉料产地主要有新疆和田、且末、若羌、玛纳斯地区;甘肃马鬃山、马衔山、敦煌旱峡地区;青海格尔木地区;辽宁岫岩地区;四川汶川(龙溪)、雅安地区;河南栾川地区;贵州罗甸地区;广西大化地区;江苏溧阳(小梅岭)地区;湖南临武(香花岭)地区;台湾花莲地区;黑龙江铁力地区等。从中国古玉材料来源来看,新疆和田、辽宁岫岩、河南南阳独山和陕西蓝田等地都是中国古代玉料的主要产地。另外,江苏溧阳小梅岭、四川汶川龙溪、台湾花莲所产玉料,以及缅甸度冒的翡翠等也是中国玉器发展史上某一阶段的玉料产地[25]。中国古代玉料情况如表一所示。

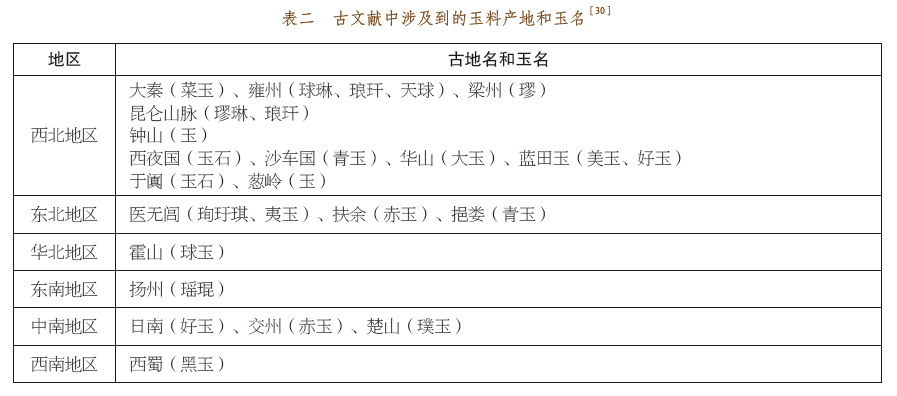

中国古代文献中也涉及到不同地区玉料产地的名称,同时还有一些玉料的名称。据初步统计,除《山海经》中记载的259处玉料产地、34种玉名外[26],其他文献及书籍中也还有大量关于玉料产地和名称的记述与传说,为我们认识古玉及调查古玉的原料产地提供了参考与帮助。

从表二统计情况可见,我国透闪石质玉矿资源分布不均衡,玉料原料产地的分布范围也极为广泛。但中国古代社会从史前时期就开始大量使用玉器,说明古代先民早已有了相对稳定的获取玉石资源的方式。针对此现象,也有研究者提出了玉料的“就地取材/就近取材”与“远距离运输”两种获取方式,或主要是由文化聚集地与玉矿距离,以及统治集团对玉石资源的控制力所决定[27]。

历史文献资料关于中国历史上著名的六大玉料产地记载中,有数条关于四川龙溪玉的记述。如《华阳国志·蜀志》佚文记“(绵虒道)有玉垒山,出璧玉,湔水所出”[28]。汉晋绵虒县治在今汶川县,湔水即今白沙河。白沙河发源于今都江堰市与汶川县交界处的茶坪山。茶坪山因四时积雪,故曰玉垒山;玉垒山被白沙河、岷江拥挟迄逦南向,直趋都江堰市西北止。《山海经·中山经》还记有“岷山,江水(即岷江)出焉……其上多金玉”[31]。《汶川县志》中也记载“龙溪乡马灯的变质岩中产绿玉和白玉”[32]。根据三星堆遗址和金沙遗址测试分析结果,两个遗址内出土的部分玉石器在表观特征方面与龙溪透闪石质玉玉料具有较高的相似度,平原西北部山区也广泛地分布着区域变质岩。根据年代愈久的玉器就地(或近源)取材可能性愈大的原则,与三星堆遗址、金沙遗址直线距离100公里左右的成都平原西北部山区,特别是该区域的汶川县龙溪乡一带便成为古蜀时期透闪石玉器首当其冲的索源地。为了探索龙溪玉的材质情况,以及明晰它与中国其他著名玉料产地在材料材质上的区别,十余年间,我们还与国内各个科研机构及单位相继合作,开展了多次玉料产地考察与调研工作:

1.2001年6月,成都文物考古研究所与中国社会科学院考古研究所合作在新疆和田、且末等地进行了“玉石之路”调查。调查参与人员有王仁湘、古方、唐飞、张擎等。此次调查了解到和田玉分布范围较广,其成矿带西起喀什地区塔什库尔干县之东的安大力塔格及阿拉孜山,中经和田地区南部的桑株塔格、铁克里克塔格、柳什塔格,东至且末县南阿尔金山北翼的肃拉穆宁塔格,绵延1100多公里。在高山之上分布着和田玉的原生矿床及矿点,不少河流中还出产和田玉的子玉[33]。这些地点的玉料在矿物化学成分和微量元素上存在着细微差别,所以颜色上也有差别。和田玉总体在矿物学上属角闪石族透闪石—阳起石系列,硬度6.5~6.9,比重2.66~2.97。矿物粒度非常细小,一般在0.01毫米以下,矿物形态主要为隐晶及微晶纤维柱状。矿物组合排列以毛毡状结构最普遍,这种结构使和田玉致密细腻。和田玉的颜色主要有白、黄、青、墨四种。白玉为上等玉材,最名贵者色似羊脂,质地细腻光润,称“羊脂玉”。黄玉和青玉的颜色变化由矿物中所含微量元素决定,主要是氧化铁(Fe2O3)。墨玉的颜色是因其所含较多的细微石墨鳞片所致。和田玉属微透明体,在一定厚度下能透光,其光泽带有很强的油脂性,给人以滋润柔和的感觉[34]。此次调查时,在当地采集和购买了数十件现代玉料,从其表观特征及稀土元素特征的对比分析结果、其材料的纤维结构、材质细密度等各个方面观察,都与古蜀玉器存在较大程度的区别[35](图四)。

2.2002年11月26至28日,成都文物考古研究所与成都理工大学联合在四川龙溪、彭州红岩、马松林矿区等地进行了玉石材料产地来源调查工作。参加人员有成都理工大学的李奎、杨永福、刘建;成都文物考古研究所的王方、陈剑、傅秀斌。此次调查首先走访了当地地矿部门,了解当地的地质结构、岩石成因及矿产情况。然后又在龙溪乡、银杏乡一线进行了实地调查。在海拔高度3000多米的龙溪乡马灯村矿洞口及洞外采集到玉料标本10余件(图五∶1),在马灯村村民处还收购到一些现代玉矿标本。从肉眼观察,其色泽、肌理、质感与金沙遗址中出土的部分玉器非常接近,特别是部分青玉与白玉材料最为相似(图五∶2)[36]。

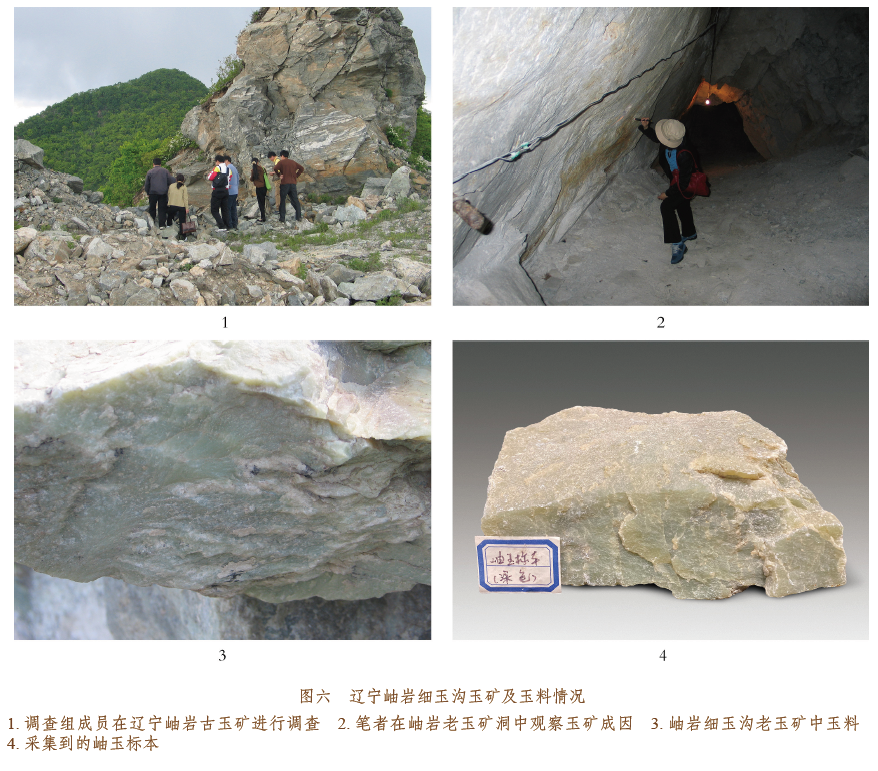

3.2004年5月,中国文物学会玉器专业委员会在大连举办第四届玉文化玉学学术研讨会,会议结束后部分玉器专家一起赴辽宁岫岩细玉沟玉矿进行了矿源产地调查。参加人员有古方、王仁湘、王时麒、常素霞、张照根、王方、徐琳、于明、吉琨璋、马金花等。此次调查活动考察了辽宁岫岩细玉沟的岫岩老玉矿、河磨玉以及岫岩蛇纹石玉矿的分布情况(图六∶1),特别是在岫岩老玉矿洞中观察到了岩矿中玉脉的分布和玉矿成因(图六∶2)。通过考察了解到岫岩软玉的透闪石含量达95%以上,杂质很少。颜色主要有黄白色、浅绿色、青色和黑色,中间还有一些过渡的颜色,有玻璃光泽和油脂光泽。硬度为摩氏6~6.5,比重2.91~3.02。根据不同的地质状况,岫岩软玉又可分为原生矿和砂矿两类。原生矿即开采山料,俗称“老玉”,块度大小不一,形状各异,多为棱角状,有的有白色风化表皮。砂矿指细玉沟旁河谷底部及两岸阶地泥沙砾石层中的软玉砾石,俗称“河磨玉”,系原生矿剥落的玉料在河床中长期滚磨而成,一般磨圆度中等,有褐红、褐黄、灰褐和黑色的玉皮。岫岩软玉的内部常见片状褐黄色,俗称“糖色”,系微量铁元素渗透扩散天然染色所致。这种糖色在老玉中较多,在河磨玉中少见(图六∶3、4)。

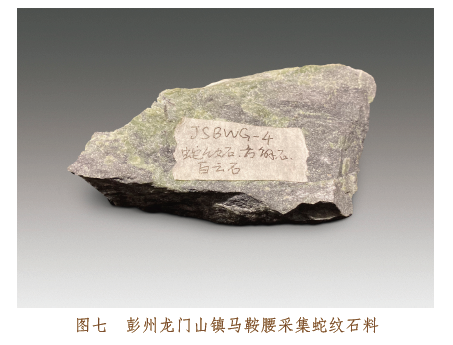

4.2004年11月4日,成都文物考古研究所与四川省社会科学院历史研究所、成都理工大学博物馆、四川省地质矿产勘查开发局化探队合作对彭州龙门山镇马鞍腰蛇纹石矿区、白水河自然保护区进行了调查。参加人员有幸晓峰、李奎、杨永富、王方、沈博等。此次工作主要是实地调查了彭州龙门山镇的红岩矿区和马鞍腰蛇纹石矿区,采集和购买蛇纹石与绿泥石标本若干(图七),补充采集围岩标本11件,作为古蜀文化玉石璧音乐性能测定实验样品[37]。

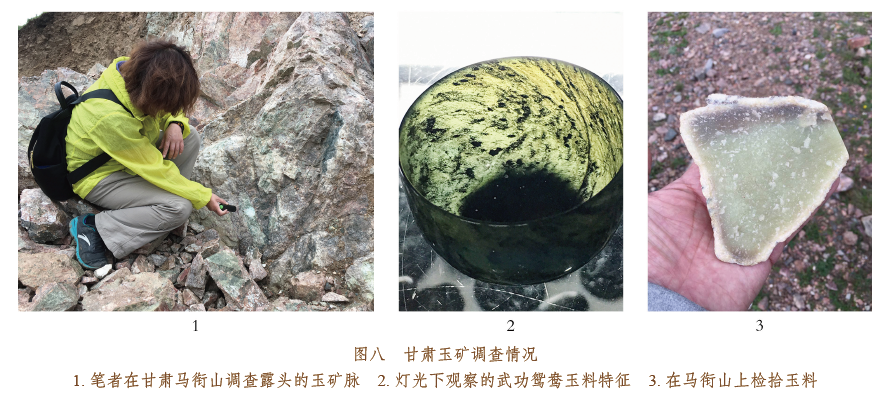

5.2017年6月,中国收藏家协会学术研究部组织了对甘肃玉料及产地的调查活动。参加人员有古方、王方、向东、余卓然等10余人。此次工作主要是对甘肃马衔山玉矿(图八∶1)、武功鸳鸯玉矿(图八∶2)等玉料及岩矿分布情况进行实地调查,同时还考察观摩了大量齐家文化出土玉器,对甘肃玉料的分布情况及材料特征有了较强的感性认识。甘肃马衔山玉矿玉料(图八∶3)主要为黄白、黄绿色及绿色,通常为半透明—不透明,蜡状光泽至油脂光泽,折射率1.61~1.62,密度为2.85~2.98g/cm3,与新疆和田玉、青海玉、辽宁岫岩玉、江苏小梅岭玉等软玉的基本特征一致[38],有透明度低、肉眼可见杂质、糖色重、斑点多等特征。

6.2018年,成都金沙遗址博物馆与中山大学研究团队合作,对汶川县龙溪乡马灯村玉矿点进行了野外调研。参加人员有丘志力、王方、罗进勇、杨炯、张跃峰、白洞洲、段董念等。此次调查采集了龙溪乡马灯村玉料样品及周边围岩样品(图九),并寻访当地乡民,了解近年来玉矿变化情况及利用情况。同时又使用偏光显微镜、激光拉曼光谱(LRS)、X射线荧光光谱(XRF)、LA-ICP-MS等方法对这些玉料样品进行了检测分析,并将之与金沙出土玉器的测试分析结果进行对比,分析结果表明龙溪乡周边出土玉器的材质组成特征与金沙所出的玉料类型基本类似[39]。龙溪透闪石质玉的主要成分为透闪石(含量90%以上),含有少量白云母、方解石等矿物。龙溪出产的透闪石质玉颜色主要为黄绿色、深绿色和灰白色微带绿色。

7.2019年4月,为进一步推进“古蜀文明保护传承创新工程”中“古蜀玉器研究”项目之一的玉料产地调查的开展,笔者参加了由陕西省历史博物馆、陕西地矿集团主办的“古玉寻踪——汉中玉文化探源研讨会”。本次会议以陕西汉中米仓山发现的大型玉矿为契机,对川陕交界处的米仓山中玉矿及玉料情况进行了学术研讨,并组织了对该玉矿的实地考察与调研。汉中玉主要以蛇纹石玉(图一〇)、透辉石玉、透闪石玉等为主,品种较为丰富,但与四川龙溪玉、新疆和田玉及辽宁岫岩老玉、蛇纹石玉等在材料特征方面均存在较大差别。汉中玉的发现使我们对陕西地区和四川地区的玉料分布情况有了新的认识,更为正在进行的古蜀玉料产地调查课题提供了新的视野和新的观察空间。

8.近年,四川省文物考古研究院联合成都理工大学、广汉三星堆博物馆对三星堆遗址区北端发现的4件灰褐色大玉料,通过溯源调查方法,由近及远从三星堆遗址循湔江往上游根据河流漂卵石成分进行示踪研究,初步确定玉料产地靶区后刻槽取样,对比分析靶区岩层、河流漂卵石及三星堆大玉料的岩石薄片测试数据,寻找与玉料生成环境相匹配的矿带。溯源调查及详细的岩矿薄片鉴定表明:彭州红岩山蛇纹石矿区附近存在与三星堆大玉料的体量、蛇纹石含量相当的矿石。通过对比二者的矿物组成、原岩类型、结构、构造、硬度等指标得出了两件大玉料原岩均属于超基性岩中产出的蛇纹石,三星堆遗址出土的大玉料(实为蛇纹石)产自四川彭州红岩山蛇纹石矿区的结论[40]。

三 结语

通过总结古蜀玉器历年来的玉料测试分析工作情况,我们对古蜀玉器的玉料特征有了一些初浅的认识:古蜀玉器主要以透闪石为主,同时还有少量的阳起石、透辉石、斜长石、闪长石、滑石、大理石、绿泥石、叶腊石等,这一结果表明古蜀玉器的材料种类丰富,选料较为广泛。通过对成都平原西北龙门山脉一带玉料分布情况的初步调查,以及对中国其他区域矿源产地玉料标本进行的初步观察与对比,明确了古蜀玉器绝大多数材料明显区别于其他区域玉文化玉料,可以看出古蜀玉器除极少数系由其他外部区域文化直接输入外[41],绝大部分玉器应为就地取材、就地制作而成。材料的来源一部分可能是成都平原西北的龙门山脉,还有一部分可能是在遗址附近周围的河漫滩地和山间谷地中采集而来。

从以上工作的总体情况来看,目前形成的对古蜀玉器材料及产地来源的认识还相当不充分并存在着较大局限性:首先对现有古蜀玉器的检测样本和分析数量还极不充足;其次对龙溪玉的调查范围还较狭窄,采集的样本数量也较少;此外对近年来在四川雅安宝兴、石棉等地区新发现的一些闪石玉矿的调查工作也尚未开展,因此要形成一个全面可靠的科学鉴别结果,必须更加深入地开展测试分析与实地调查。具体地说,首先要建立起一个古蜀玉器的玉料数据库,再建立起龙溪玉的材料数据库,同时还要和中国其他地区玉料产地的材料数据进行观察与对比,只有这样才能使古蜀玉器的检测数据可以“对号入坐”,“身份清晰”。其次对玉料的检测手段也还需要进一步扩展,必须充分应用现代化科技方法,除常用的偏光显微镜、扫描电子显微镜、矿物化学成分分析、X射线粉晶照相之外,还要采用微量元素分析、稀土元素分析和稳定同位素分析等方法,使分析的数据更加科学严谨。只有从玉料的表观特征、宝石学特征、矿物岩石学特征以及地球化学成分特征等进行综合研究,才能掌握古蜀玉器的产地标型特征和古蜀文化出土玉器的玉料来源地,然后再以可确认的玉料产源地为线索,去深入探究古蜀社会从玉矿开采、选料、运输到生产加工等一系列的产业链条发展情况,进而推演出其背后的社会生产形态、技术发展状况以及四川地区与同时期周边文化之间的交流与发展。

注释

向上滑动阅读

[1]王方:《古蜀玉器简论》,刘国祥、陈启贤主编:《玉文化论丛4:红山玉文化专号》,第176页,(台北)众志美术出版社,2011年。

[2]员雪梅等:《中国史前玉器原料产地研究现状及相关问题探讨》,杨伯达主编:《中国玉文化玉学论丛四编》,第897~928页,紫禁城出版社,2007年。

[3]冯汉骥、童恩正:《记广汉出土的玉石器》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1979年第1期。

[4]朱亚蓉:《天地之灵 祀神之器——三星堆玉器的发掘与研究》,广东省博物馆编:《考古人的兴奋》,第115~127页,岭南美术出版社,2006年。

[5]四川省文物考古研究所编:《三星堆祭祀坑》,文物出版社,1999年。

[6]四川省文物考古研究所三星堆遗址工作站:《四川广汉市三星堆遗址仁胜村土坑墓》,《考古》2004年第10期。

[7]三星堆研究院、三星堆博物馆编著:《三星堆研究》第4辑,巴蜀书社,2014年。

[8]刘兴源等:《三星堆一、二号祭祀坑出土玉石器岩石类型薄片鉴定报告》,四川省文物考古研究所编:《三星堆祭祀坑》,第500~514页。

[9]关于玉的定义,有狭义与广义之分。狭义的玉料主要指软玉和硬玉。但在中国古代,先民们以“石之美者为玉”,说明在古人心中凡是美丽的石头就可称作玉。因此广义上的中国古代玉器,其玉料的品种应较为宽泛,包括透闪石、阳起石、蛇纹石、水晶、玉髓、玛瑙、斜长石、黝帘石、汉白玉、石英岩、芙蓉石、松石、青金石等,都可能在古玉的范畴中,并在此基础上形成“玉、石之次玉、石之似玉、美石、普通之石”等认识。因此笔者认为,我们今天认识古玉、鉴赏古玉以及研究古玉,即是要尽可能以古人的立场、古人的标准来界定与辨识。

[10]苏永江:《三星堆一号祭祀坑出土玉器残片鉴定报告》,四川省文物考古研究所编:《三星堆祭祀坑》,第515~521页。

[11]苏永江:《广汉三星堆出土玉器玉料来源的讨论》,杨伯达主编:《出土玉器鉴定与研究》,第48~56页,紫禁城出版社,2001年。

[12]陈启贤:《广汉市三星堆遗址出土玉器矿物物相检测报告》,三星堆研究院等编:《三星堆研究》第3辑,第96~106页,(台北)众志美术出版社,2009年。

[13]检测结果由故宫研究院玉文化研究所徐琳所长提供,报告待发表。

[14]鲁昊等:《三星堆遗址出土玉石器的成分检测及相关问题分析》,《故宮博物院院刊》2021年第9期。

[15]成都市文物考古研究所:《成都金沙遗址Ⅰ区“梅苑”地点发掘一期简报》,《文物》2004年第4期。

[16]成都文物考古研究所编:《金沙玉器》,第13页,科学出版社,2006年。

[17]杨永富等:《金沙遗址玉器、石器材料研究鉴定》,成都文物考古研究所、成都金沙遗址博物馆编:《金沙遗址考古资料集(三)》,第47~80页,科学出版社,2016年。

[18]此次玉器鉴定报告尚未发表,文中所描述材质情况系现场测试时结果。

[19]检测资料未形成报告。

[20]杨永富等:《金沙村遗址玉、石器材料鉴定及初步研究》,成都市文物考古研究所、北京大学考古文博院编著:《金沙淘珍:成都市金沙村遗址出土文物》,第194页,文物出版社,2002年。

[21]向芳等:《成都金沙玉器的稀土元素特征及材质来源》,《地球科学与环境学报》2008年第1期。

[22]检测及调查报告正在整理中,待发表。

[23]检测结果由故宫研究院玉文化研究所徐琳所长提供,报告待发表。

[24]杨永富等:《金沙村遗址玉、石器材料鉴定及初步研究》,成都市文物考古研究所、北京大学考古文博院编著:《金沙淘珍:成都市金沙村遗址出土文物》,第193~200页。

[25]古方主编:《中国古玉器图典》,第14页,文物出版社,2007年。

[26]邱晓辉:《红山良渚等玉文化与辽宁闪石玉的应用浅析》,杨伯达主编:《中国玉文玉学论丛四编》,第975页。

[27]黄可佳:《贡纳与贸易——早期国家的玉石器生产和流通问题初探》,北京联合大学考古学研究中心编:《早期中国研究》第1辑,第198~211页,文物出版社,2013年。

[28]〔晋〕常璩撰,刘琳校注:《华阳国志校注》,第962页,巴蜀书社,1984年。

[29]成都金沙遗址博物馆、中国社会科学院考古研究所编:《玉汇金沙:夏商时期玉文化特展》,第20页,四川人民出版社,2017年。

[30]成都金沙遗址博物馆、中国社会科学院考古研究所编:《玉汇金沙:夏商时期玉文化特展》,第19页。

[31]袁珂校注:《山海经校注》,第156页,上海古籍出版社,1980年。

[32]四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县地方志编纂委员会编:《汶川县志》,第108页,民族出版社,1992年。

[33]古方:《昆仑山玉矿探源》,《中国宝石》2003年第4期。

[34]同[33]。

[35]同[21]。

[36]成都文物考古研究所编:《金沙玉器》,第18页。

[37]幸晓峰、王方:《成组石璧考古调查与音乐声学测量》,《成都文物》2008年第2期。

[38]张钰岩等:《甘肃马衔山软玉成矿及玉料产地来源地质地球化学特征分析》,《中山大学学报(自然科学版)》2018年第2期。

[39]检测分析报告正在整理中,待发表。

[40]刘建成等:《三星堆遗址出土大玉料溯源研究》,《四川文物》2021年第6期。

[41]通过肉眼观察,燕家院子所出的2件玉璧[四川大学博物馆藏(3.1)439和(3.1)131玉璧,见成都金沙遗址博物馆、中国社会科学院考古研究所编:《玉汇金沙:夏商时期玉文化特展》,第138、139页],1件玉琮[四川大学博物馆藏(3.1)113玉琮,见成都金沙遗址博物馆、中国社会科学院考古研究所编:《玉汇金沙:夏商时期玉文化特展》,第124页],明显具有甘肃马衔山、马鬃山玉料特征,且这几件器物的造型特征也为典型的齐家文化玉器风格(参见王方:《玉汇金沙——试析古蜀玉器中的多元文化因素》,成都金沙遗址博物馆等编:《夏商时期玉文化国际学术研讨会论文集》,第295~304页,科学出版社,2018年),因此可以推测这几件玉器应为外部直接输入。另外金沙遗址出土的十节玉琮块度大、透明度高(半透明)、表里均为绿色、质地致密、风化程度轻微并保持了原石较高的硬度和强度,虽然表面也有滑石生成,但蚀变十分轻微。其稀土元素特征也与金沙其他玉器明显不同,再据其造型、纹饰、雕刻等特征看无疑具有典型良渚文化晚期玉琮风格(王方:《试析古蜀玉器中的良渚文化因素》,杨晶、蒋卫东执行主编:《玉魂国魄——中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(四)》,第281~293页,浙江古籍出版社,2010年),因此该件玉器也应是由外部直接输入。

(作者:王方 成都金沙遗址博物馆;原文刊于《四川文物》2022年第1期)

来源:中国考古网

鲁公网安备37020202000759号

鲁公网安备37020202000759号