王贵祥:揭秘上古三代明堂与汉魏明堂制度之争

对超自然力的恐惧与崇拜,在任何文化早期都是普遍存在的现象。古代中国人崇尚自然崇拜与祖先崇拜,从而在很大程度上,表现为一种多神信仰的现象,也表现为多种不同的人神交流模式。通过史料可知,很可能在先秦,甚至上古时代的中国,就已经出现了巫、觋、卜、祝等专门从事人神交流的职业祭司或巫师。也可能很早就出现了普通民众与自己所崇尚的神灵在精神上的直接交流,例如后世由百姓参与的所谓“五祀”礼仪。然而即使这样,不可否认的是,先秦或上古时代人神交通仪式中最为重要的一个环节,很可能发生于人间祭祀的最高代表——天子,与代表天地万物的诸神之间,并在一座神圣的建筑物中进行。

产生这种现象的重要原因之一,是古代中国人的所谓“天下共主”概念。如《史记·殷本纪》中记载了商汤代夏之时,汤说的一席话:“夏德若兹,今朕必往。尔尚及予一人致天之罚,予其大理女。女毋不信,朕不食言。女不从誓言,予则帑僇女,无有攸赦。”其意大致是,如果上天要惩罚世人,那就惩罚我一个人吧。这里其实也暗示了,只有天子才能担当起连接人天或人神,令其相互交往的“大祭司”之功能。

而人天交往之历史,在古代中国文献的记载中,至迟自黄帝时代就已经开始了。《竹书纪年》中提到了黄帝的一次重要祭祀仪式:“五十年秋七月庚申,凤鸟至,帝祭于洛水(……雾既除,游于洛水之上,见大鱼,杀五牲以醮之,天乃甚雨,七日七夜,鱼流于海,得图书焉。《龙图》出河,《龟书》出洛,赤文篆字,以授轩辕,接万神于明庭,今塞门谷口是也)。”所谓“明庭”,究竟是一座建筑物,还是一个特别设置的仪式性空间,从中无法得出结论。但从周代始这一特殊的空间被称为“明堂”来看,两者之间可能还是存在某种联系的。也就是说,这里的“明庭”,有可能指的是具有某种前宗教性质的祭祀性建筑或空间。

关于上古历史传说中的这一故事,在南北朝时期的《宋书》中也有提及:“七日七夜,鱼流于海,得《图》《书》焉。《龙图》出河,《龟书》出洛,赤文篆字,以授轩辕。轩辕接万神于明庭,今寒门谷口是也。”两个记载的唯一差别是,黄帝接万神的明庭,究竟是位于“塞门谷口”还是位于“寒门谷口”。

除了选择一个特殊的地点举行向万神祭拜交通的仪式之外,自黄帝时代始,上古三代的统治者们很可能还在自己的部落或宫室的中心建有专门用于祭祀与布政的建筑物。这座建筑物在黄帝时代被称为合宫,夏代被称为世室,殷商时代被称为重屋,而周代则被称为明堂。

所谓明堂,据说是周代时天子与神明交往的专用空间,从而历来被统治者所重视。然而,关于明堂的空间平面与外观形式及如何建造等问题,却一直是历代帝王与儒生们争论不休的问题。中国历史上有关明堂的讨论可谓诉讼千古,几起几伏,而最初的争论似乎是在汉魏时期,争论的焦点在于纠结明堂为五室、九室还是十二室。

依据古代文献的记载,对上古三代明堂可能的样貌加以探究,并对汉魏明堂之争的基本情况加以厘清与分析,或可对中国古代明堂建筑发展的早期形态与思想进行初步的探究与分析。

1 黄帝合宫、夏世室、殷重屋与周明堂

一般讨论古代明堂,离不开上古三代明堂,即夏世室、殷重屋与周明堂。比三代明堂更为古老的,则是古代文献中提到的黄帝合宫。也就是说,在汉魏之前,代表最高等级祭祀建筑的,大体上是黄帝合宫、夏世室、殷重屋、周明堂这样一个发展系列。当然,这一系列也很可能是汉魏时人对上古时代历史推测与杜撰的结果,但却又是理解中国古代明堂建筑发展历史不可或缺的环节。

关于黄帝合宫,史料中没有具体的描述,只是暗示这是远古最高统治者祭祀万神的场所。从现代考古发现的仰韶文化遗址如西安半坡遗址来看,在原始部落中发现的“大房子”,很可能就是传说中的“黄帝合宫”,或原始部落酋长们祭祀本部落所崇拜之神灵的神圣场所。从夏代始,古代中国的原始国家形态已经出现,代表这一国家的最高祭祀场所——明堂可能也已经出现,只是在名称上有所不同。从史料中可知,夏代的最高祭祀场所被称为“世室”,其后的殷代这一空间被称为“重屋”,直至周代“明堂”这一称谓才出现,并在后世得以延续。

重要的是,关于上古三代专门为天子所设之用于人神交通的高等级建筑——明堂,以及与之类似的历代最高等级的祭祀建筑,在《周礼·考工记》中留存了一些模棱两可、令人费解的记述:“夏后氏世室,堂修二七,广四修一,五室,三四步,四三尺,九阶,四旁两夹窗,白盛,门堂三之二,室三之一。殷人重屋,堂修七寻,堂崇三尺,四阿重屋。周人明堂,度九尺之筵,东西九筵,南北七筵,堂崇一筵,五室,凡室二筵。”

这里描述了上古三代的三座高等级祭祀建筑,夏代为世室,殷商时代为重屋,周代为明堂。据说这三座建筑,都发端于更为古老的黄帝合宫。据西汉时人所撰《三辅黄图》:“明堂所以正四时,出教化,天子布政之宫也。黄帝曰合宫,尧曰衢室,舜曰总章,夏后曰世室,殷人曰阳馆,周人曰明堂。”也就是说,周代时的明堂,其实在上古三代时就已经出现,黄帝时称“合宫”,尧时称“衢室”,舜时称“总章”。

也许因为过于古老,关于上古时代这些交通人神的建筑物的名称,在不同的文献中说法也不一样,如上文提到殷商时代的祭祀建筑称“重屋”,亦称“阳馆”。又如《隋书》中,帝尧时代的这座建筑,不称“衢室”而称“五府”:“窃谓明堂者,所以通神灵,感天地,出教化,崇有德。《孝经》曰:‘宗祀文王于明堂,以配上帝。’《祭义》云:‘祀于明堂,教诸侯孝也。’黄帝曰合宫,尧曰五府,舜曰总章,布政兴治,由来尚矣。”但无论称谓如何,这些历代最高等级的建筑物,其基本的功能都是通过祭祀上帝与先祖,以达到“通神灵,感天地,出教化,崇有德”的目的。

如前所述,关于黄帝合宫的记载比较含蓄,没有任何量化的描述。但《周礼》中夏人的世室、殷人的重屋、周人的明堂,却引起历代儒生们的关注与讨论。借助这些后人的讨论,可多少了解一点古人心目中的这些上古时代重要建筑可能的样式。

《三辅黄图》中较早提出了上古明堂究竟是“五室”还是“九室”的不同意见:“《大戴礼》云:‘明堂九室,一室有四户八牖,凡三十六户,七十二牖,以茅盖屋,上圆下方。’《援神契》曰:‘明堂上圆下方,八窗四牖。’《考工记》云:‘明堂五室,称九室者,取象阳数也。八牖者阴数也,取象八风。三十六户牖,取六甲之爻,六六三十六也。上圆象天,下方法地,八窗即八牖也,四闼者象四时四方也,五室者象五行也。’”这里透露出上古三代明堂基本的造型特征是:“上圆下方”“三十六户”“七十二牖”。关于室内的空间分割,则一说为“九室”,另一说为“五室”。显然,这样的描述为后世儒生喋喋不休的争论埋下了伏笔。

北魏宫廷中曾进行过有关三代明堂的讨论:“故《周官·匠人职》云:‘夏后氏世室,殷人重屋,周人明堂,五室、九阶、四户、八窗。’郑玄曰:‘或举宗庙,或举王寝,或举明堂,互之以见同制。’然则三代明堂,其制一也。案周与夏殷,损益不同,至于明堂,因而弗革,明五室之义,得天数矣。是以郑玄又曰:‘五室者,象五行也。然则九阶者,法九土;四户者,达四时;八窗者,通八风。’”

北魏时人的一个基本观点是:三代明堂,其名虽异,其制实一。当然,这种说法在很大程度上也只是北魏时人的一种猜测。按照北魏时人的观点,从外观上看,三代明堂都采用了“五室”“九阶”“四户”“八窗”的基本形式。这一说法,似乎比《三辅黄图》所引《大戴礼记》中的明堂要来的简单一点。因为《周礼·考工记》中特别提到了周代明堂为“五室,凡室二筵”,故北魏人的描述似乎更接近上古三代的明堂造型。只是《周礼·考工记》对三代明堂的尺寸描述过于简单,因此后人多有揣测性的数据分析。

1.1 黄帝合宫

关于黄帝合宫,史料中没有更具体的描述。但如果联想到黄帝其实是上古中国原始部落酋长的一位代表人物,则已知的西安半坡仰韶文化遗址中位于聚落中央的,可能具有某种准宗教祭祀功能,或举行氏族会议及节日庆典活动的大房子,在很大程度上就可能是上古黄帝之“合宫”的一个缩影。

发掘于20世纪50年代上半叶的西安半坡遗址,位于浐河东岸台地上,面积近5万平方米,是一处典型的新石器时代仰韶文化遗址。经先后5次大规模考古发掘,揭露的面积略近1万平方米,发掘出的原始文化遗迹包括46座房屋、200余个窖穴、6座陶窑遗址以及250座墓葬。较为完整地展示了一个中国新石器时代原始初民居住环境的大致风貌。

半坡遗址可以分为南北两个不同的区域,可能代表了两个彼此相邻的原始部落的居处空间。值得注意的是,每一个区域的中心都有一处规模较大的房屋遗址,考古学上称之为“大房子”。大房子的平面略近方形,其大略平面尺寸为面宽12.5米,进深14米,面积约160平方米(图1)。这显然是一个可以举行部落祭祀、氏族会议或节日庆典的多少带有公共性质的场所。

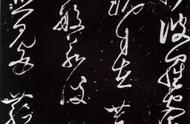

图1 西安半坡遗址F1大房子遗址及复原图

从考古发掘来看,这是一个半地穴式的完整空间,有一个出入口,使得平面略近“凸”字的形状。室内有4棵柱子,既起到支撑屋顶的作用,又可以表征某种原始象征性符号功能,如希腊爱琴文化遗址中位于中心位置的有着4棵内柱和一个中心火塘的麦加伦室一样。无论迈锡尼麦加伦室,还是半坡遗址上的大房子,都是单一的室内空间,没有进一步的分割,而黄帝的这座准宗教建筑,从名称上理解,也可能是专门用于祭祀与布政的单一内部空间,故才会被称为“合宫”。

在没有发现进一步的资料之前,不妨将上古黄帝人神交流的祭祀性空间——合宫,想象成与半坡遗址中心之“大房子”接近的尺度与式样。

1.2 夏世室

《周礼·考工记》中记述了夏世室的大致情况:“夏后氏世室,堂修二七,广四修一,五室,三四步,四三尺,九阶,四旁两夹窗,白盛,门堂三之二,室三之一。”这是一段令人十分费解的文字,其大致意思似乎是,夏代的这座祭祀性建筑,室内分成了5个室,内部空间中既有门堂又有室,其室内空间总数应该不止5个区划。

据《北史》,在北魏宫廷中有一次有关上古明堂的争论,儒臣们引用汉儒郑玄的注解,对《周礼·考工记》中有关三代明堂的描述加以补充,其中提到了夏世室:“《周官考工记》曰:‘夏后氏世室,堂修二七,广四修一。’郑玄注云:‘修十四步,其广益以四分修之一,则广十七步半也。’”

以这一解释,可以理解为,夏代帝王交通人神的祭祀空间——世室,其进深为14步,其面广是在进深的长度基础上,再加上进深长度的1/4。以进深为14步,其长度的1/4为3.5步,故世室的面广为17.5步。这是一个深广比为1∶1.25的矩形平面。

这里或可以大胆尝试着将《周礼·考工记》中有关夏后氏世室的描述加以推测性地理解,并将其可能的内部空间作一接近其叙述逻辑的猜测性分析。首先,根据汉儒郑玄的见解,已经将这座世室建筑之“堂”——台基的面广与进深确定了下来:其广17.5步,其深14步。同时,从行文中可知,这座祭祀建筑内有5个重要空间——五室。

接下来的描述就变得令人摸不着头脑了:“三四步,四三尺,九阶,四旁两夹窗,白盛,门堂三之二,室三之一。”这究竟是在说些什么呢?为了从建筑空间与尺度的角度加以解释,在这里不妨做一点推测,尝试着将上面这段话转化为现代人可以理解的表述。以笔者的浅见拙识,本文提出一个大胆的推测,《周礼·考工记》中这句十分拗口的话,其意思可能是说:这座世室建筑,在平面的进深方向上,可以分成:三个四步(三四步),四个三尺(四三尺),需要环绕房屋基座的九个台阶登堂入室(九阶)。(四个三尺)分隔出来了建筑物四面的四条边旁和进深方向的两个夹窗(四旁两夹窗)。墙体部分被涂成了白色的粉墙(白盛)。从平面铺展的四个方向上看,在每个方向上,门堂部分占了三分之二(门堂三之二),室的部分占了三分之一(室三之一)。

这里的“九阶”可能有两种解释,一种是“九步台阶”,一种是“九个台阶”。以现有资料可知,上古时代房屋基座并不十分高大,如所谓尧帝时代之“堂高三尺,土阶三等”的描述,以及同是《周礼·考工记》中记载的殷人重屋之“堂崇三尺”的说法,都可以佐证这一点。而且,以三步台阶高度来布置这样一个其台基边缘仅有3尺的建筑物,似乎更为合理。如此,则环绕这座具有中心象征意义的祭祀性建筑,有可能在每面设左右双阶,即为“八阶”。但是,还可能会在房屋正面中央增设一个专为“天子”或最高祭司进入室内的中央台阶,则合有“九阶”。

基于这种分析,再来看一下房屋各个边的尺寸。首先,这座建筑的通进深为14步,如果将其分成3个4步,则有12步,再在这3个4步的空隙之间插入4个0.5步(因为当时的1步应为6尺,故各为3尺),则可以合为2步。

其进深方向的尺寸为:

0.5+4+0.5+4+0.5+4+0.5=14(步)

也就是说,这样分划的结果,刚好将房屋进深方向的14步充满。也恰好符合了“三个四步,四个三尺”的叙述逻辑。

有了这一进深方向的基本分划,可以将之应用到面广方向。由于面广要长一些,可以先分出3个5步。再在这3个5步的空隙之间插入4个3尺。结果是,面广长度中的17步已经被充满,尚有0.5步的长度没有分配出去。

如上所述,在进深方向用4个3尺所作的划分中,可能是分出了4条边旁,2个夹窗(四旁两夹窗)。值得注意的是,这里的4条边旁,应该体现在既包括进深也包括面广的两个方向上。即这里的“旁”,可以理解成世室之“堂”——台基的边缘与世室建筑之外墙墙体外缘之间的距离,相当于一座建筑物之外露的“台明”部分。也就是说,世室台基的四面各有一条宽为3尺的台明。

建筑物侧面,位于3个4步之间的两个3尺距离,应当是“两夹窗”的位置。也就是说,这座建筑的左右两个山面,各有两个宽为3尺的夹窗。同样,在建筑的正面与背面也应该有这样两个夹窗。考虑到夹窗本身的尺度可以比较灵活,这里可以采取两种方式分配前面多余出来的0.5步(3尺):一、将其添加到中央一室的面广宽度上,则中央一室面广为5.5步;二、将其等分到面广方向的两个夹窗宽度中去,即在3个5步之间各设一个0.75步(4.5尺)的夹窗。如此,则刚好将面广方向的长度控制在了17.5步。

按照前者,面广方向的尺寸为:

0.5+5+0.5+5.5+0.5+5+0.5=17.5(步)

按照后者,面广方向的尺寸为:

0.5+5+0.75+5+0.75+5+0.5=17.5(步)

若以目前所知之殷商尺长(1尺=0.169米),按照上面的面广、进深尺寸,或可以推出这座文献中所载有尺寸记录之最早的最高等级祭祀建筑平面。

剩下的问题,就是最后两句话:“门堂三之二,室三之一。”根据如上分析,以后一种分法为例,这座建筑其实是被分成了略似“九宫格”式的9个各为面广5步、进深4步的空间。问题是如何区分这9个空间的性质。

值得注意的是,经过这样一种分划,在这座建筑物的每一个立面,包括正立面、背立面以及左右侧立面上,都各有3个等量尺度的空间。按照《周礼》中的描述,“门堂三之二,室三之一。”可以将这一“九宫格”之四隅的4个空间,看作具有功能性的“门堂”空间,而将“九宫格”中央及四个正方位上略呈“十”字形状的5个空间,看作具有祭祀功能的准宗教性象征空间。如此,则不仅形成了“五室”的空间模式,也与《周礼》中“门堂三之二,室三之一”的描述逻辑相吻合。即在每一立面上,位于中间的一间为祭祀用的“室”,而位于两侧的左右两间为功能性的“门堂”。这种空间分割方式,既与“世室”之具有象征性的“五室”格局相吻合,也与古人习惯采用的“双阶”的礼仪性登堂模式相契合。房屋的东西阶面对左右两个门堂空间,通过门堂以及由四条夹窗对应的贯通的夹道,将5个重要祭祀空间限定并联系了起来。由此推想绘制出其可能的大致平面与立面,或可以多少有助于对这座上古建筑的一点联想。

这大约就是一座史料记载中的夏代人所建用于祭祀的高等级建筑——世室的大致平面尺度与空间形态,及想象中的立面形象(图2,图3)。当然,关于这种形式的文字描述,很可能也是后世之人,如春秋战国或秦汉时代人的一种想象与推测,亦未可知。这里亦只是借助古人分析所作的一点推测。

图2 《周礼·考工记》载夏后氏世室平面推想示意图

(以一殷商尺为今0.169米推测)

图3 《周礼·考工记》载夏后氏世室立面推想示意图

(以一殷商尺为今0.169米推测)

1.3 殷重屋

《北史》也对《周礼·考工记》中有关“殷人重屋,堂修七寻,堂崇三尺,四阿重屋”的描述加以了解释:“‘殷人重屋,堂修七寻,四阿重屋。’郑云:‘其修七寻,广九寻也。’”尽管《考工记》原有记述中提到了这是一座“四阿重屋”式造型的房屋,却只给出了进深方向的尺寸,而没有给出面广方向的尺寸。《北史》引用汉儒郑玄的注疏,补充了这座建筑的面广长度。

按照这一记述,这座殷商时代的高等级祭祀建筑,其面广为9寻,进深为7寻,以古人1寻为8尺推算(并以殷商尺合0.169米推算),这座建筑的面广为72尺(12.168米),进深为56尺(9.464米)。这是一个面广与进深之比约为1.286的矩形平面,长宽尺度也似乎略小于夏世室。

《北史》所载有关上古三代准宗教祭祀性建筑的讨论中还提到:“然则三代明堂,其制一也。案周与夏、殷,损益不同。至于明堂,因而弗革,明五室之义,得天数矣。是以郑玄又曰:‘五室者,象五行也。’然则九阶者法九土,四户者达四时,八窗者通八风,诚不易之大范,有国之恒式。”这里的意思是说,夏商周三代祭祀建筑,世室、重屋与明堂,在建筑制度上是一样的,都有五室的分划,甚至都有九阶、四户、八窗等做法。显然,这很可能也是汉代人的一种推测。

重要的是,《考工记》原文中明确表示,殷人重屋之堂(台基),其高仅为3尺(堂崇三尺),则更可以将夏世室之堂有“九阶”的说法理解为环绕建筑四周的九个台阶,并应用在殷重屋中。为了与古人的分析相一致,下文仍将这座殷人重屋想象成一座内部有“五室”分割的建筑。

参照前文中分析的有关夏世室室内空间的分割方式,先从进深方向推测起。殷人重屋之堂,进深7寻。可以将进深方向想象成由3个进深各为2寻(16尺)的“室”组成,则其总长度为6寻。余下1寻,仍可将之分为4份,每份2尺,则前后两旁(台明)各有2尺;3个主室之间的夹窗亦各占2尺。

如此,形成的进深方向尺寸为:

2+16+2+16+2+16+2=56(尺)。

再来看面广方向,因其通面广为9寻。先将其面广也分成3个主要的“室”,每室的面广宽度应该比进深要大一点,故推测为2.5寻(20尺)。则其面广方向3室所占的总长度为7.5寻。

尚余的1.5寻(12尺)长度,可以有两种分配方式:一种是将其中的1寻(8尺)分配到左右两旁(台明)与三室之间的两夹窗上,各为2尺。另外0.5寻(4尺),可以加在中央一室的面广长度上,即中央一室面广为3寻(24尺)。

如此,形成的面广方向尺寸为:

2+20+2+24+2+20+2=72(尺)。

另外一种方式是,仍保留三室面广相同的做法,只是将三室之间的夹窗所占宽度各增加2尺,分别为4尺。

如此形成的面广方向尺寸为:

2+20+4+20+4+20+2=72(尺)。

这样一种分割方式,大体上与前面所分析的夏世室的分割方式接近。都可以形成包括中央与四方在内的“五室”空间结构。再在平面之四隅设置4个房间,可以用作功能性的如门堂之类的用房(图4)。

图4 《周礼·考工记》载殷人重屋平面推想示意图

(以一殷商尺为今0.169米推测)

当然,所谓“殷人重屋”可能有两种情况:一种是重层的楼阁,一种是重叠的屋顶。从这座建筑的基本尺度来看,似乎不太具备架设两层结构的可能。但若将五室之中央部分的柱子拔高一些,有可能形成一个重层的屋顶(图5)。故这里推测,殷人重屋只是通过“重檐四阿”屋顶的造型,提升其外观“高显之貌”的效果。

图5 《周礼·考工记》载殷人重屋立面推想示意图

(以一殷商尺为今0.169米推测)

1.4 周明堂

事实上,对后世影响最大的上古祭祀建筑,是周代的“明堂”。历来新登基的帝王都希望通过建造明堂来彰显其自身地位的合法性。越是在权力交接过程中发生过一些不甚明白之做法,或称非顺承其位之帝王,似乎越是希望通过明堂的建造以及亲自参与隆重的祭祀仪式,来为自己统治的合法性寻找某种“君权神授”的逻辑证明。

据《逸周书》:“周公将致政成王,朝诸侯于明堂,作明堂。”由此推知,周明堂是在周成王时由周公姬旦主持建造的,其功能之一是可以作为诸侯朝奉天子的一个场所。

《周礼·考工记》描述:“周人明堂,度九尺之筵,东西九筵,南北七筵,堂崇一筵,五室,凡室二筵。”因为这里所给出的长宽尺寸比较具体,所以后世的注疏中也没有太多添加。按照这一描述,周明堂的东西面广为9筵,折合为81尺。南北进深为7筵,折合为63尺。堂基高度为1筵,即为9尺,则这里若仍用“九阶”,其意义与“堂高三尺”的“九阶”可能有不同的含义。

我们没有周尺的资料,但从中国古代度量衡发展的趋势观察,可以相信周尺应该比殷商尺要略长一些,故下文采用战国尺来推算。战国尺,1尺约合0.227~0.231米。这里取其下限,即以1尺为0.227米推测。如此,则周明堂面广81尺,合18.387米;进深63尺,合14.301米。建筑的实际长度与宽度,与夏代的祭祀建筑——夏世室十分接近,而建筑平面之面广与进深的比例约为1.286∶1,与殷商时代的祭祀建筑——殷重屋的平面比例完全相同。

然而,值得注意的是,这座明堂建筑的室内也是被明确划分为5个空间(五室)的。故具体的分割方式,或也可以采用与前面所推测的夏世室或殷重屋一样的作法。从用尺上观察,这也只是一座比夏人世室或殷人重屋稍显宏大一些的祭祀建筑。

例如,先对进深方向进行分割。以其“南北七筵”,且“凡室两筵”的描述,仍然可以先分出3个进深各为2筵(18尺)的“室”。余一筵(9尺),再分为4份,前后各2尺为“旁”(台明),各余2.5尺,为两夹窗的宽度。或将中间一室的进深增加为19尺,仍保持4个2尺的分割方式。两种作法的尺寸分割分别为:

2+18+2.5+18+2.5+18+2=63(尺)=7筵

2+18+2+19+2+18+2=63(尺)=7筵

再对面广方向的尺寸加以分割。以通面广为9筵(81尺)计。仍然先将通面广分成三个主要的室,面广分别为2.5筵(22.5尺),合为7.5筵。所余1.5筵(13.5尺),仍按两种方式分划:一、将两旁与两夹窗的宽度都定为2尺,余5.5尺加在中间一室的面广宽度上,即中间一室的面广为28尺。二、三室的面广不变,将两夹窗的宽度分别增加到4.75尺。两种作法的尺寸分割分别为:

2+22.5+2+28+2+22.5+2=81(尺)=9筵

2+22.5+4.75+22.5+4.75+22.5+2=81(尺)=9筵

至于周人明堂登堂入室的台阶,似乎就比较高了,以其文所言“堂崇一筵”,则知明堂台基的高度为“一筵”,即“九尺”。这显然是要将明堂这座最高等级的礼制建筑置于十分高显的位置上了。则其进入堂室的台阶数是否也会相应减少,如仅从房屋的正面进入?亦未可知。然而,据《周礼·考工记》,周人明堂,室内分隔仍为“五室”。则其基本的平面似应与前代夏、殷祭祀建筑相类,只是未必从台基四面登堂入室,而是在室内作功能的区隔。如将每侧左右两室作为服务于祭祀礼仪的功能性用房?即具后来所谓“左右两夹”某种功能?其基本的格式,仍是中央“五室”,辅以周边四“堂”的形式。但其“堂”与“室”在空间之大小尺度上,却难分伯仲。这或也可能是后世儒生对周明堂究竟是“五室”还是“九室”争论不休的原因之一。

参照上文的推测,也猜测性地绘出了周人明堂的平面与立面(图6,图7)。这里采用的重檐四阿屋顶做法,只是为了高显其貌,或也内含承续殷人重屋之逻辑可能。当然,本文将周明堂想象成这样的屋顶造型,只是试图提供一个可供今人产生联想的形象猜测,没有任何的历史资料可以依凭。

图6 《周礼·考工记》载周人明堂平面推想示意图

(以一周尺为今0.227米推测)

图7 《周礼·考工记》载周人明堂立面推想示意图

(以一周尺为今0.227米推测)

如此,本文大致找到了自战国至秦汉时期出现于文字描述之中的上古三代三座准宗教祭祀性建筑——夏世室、殷重屋、周明堂彼此一致的可能室内空间分割方式。这一方式的依据,是《周礼·考工记》有关夏世室的描述。

当然,关于上古三代这三座祭祀性建筑是否确有其事,本身就是一个无解的问题。因为,至今对夏代的历史还难以证明。但这并不能否认,在殷商或周代以前可能曾建有专门用于天子祭祀的隆重建筑物。西安半坡遗址中的大房子已经可以印证,这种远古时期的准宗教祭祀性建筑是存在过的。至于文字记载的其具体的尺寸、内部空间或外观造型,则有可能是春秋或战国时人的传说与杜撰。

在陕西扶风召陈西周建筑遗址的发掘中,确曾发现一座平面柱网十分特殊的建筑——召陈遗址F3。其矩形平面中有一棵中心柱,环绕这棵中心柱似能隐约发现一个略近圆形的柱基分布。建筑史家傅熹年先生对此作了深入研究,并指出:“根据上面的推测,F3的构架就有两种可能性:一种是单层四阿顶,一种是下层四阿上层圆形。”傅先生还绘制了这座F3建筑之两种可能屋顶形式的遗址复原图。若果是上为圆形下为四阿屋顶的造型,这座F3是否有可能会是一座西周时代具有某种祭祀功能的高等级建筑?亦未可知。

客观地说,汉代学者及其之后的历代儒生关于上古三代最高等级祭祀建筑的描述与争论,只是对前人某些传说或杜撰所作的分析与解释,其中或杂糅了汉代及其后之人的某种想象。本文的研究,也只是在汉代人或历代儒生们分析基础上的一个延续。其更大的意义,在于对传统文化的理解与认知,而非在真实意义上的上古建筑实体本身。

1.5 周代的祭祀体系

上古三代的西周时代,是一个制度创建的时代,即所谓“制礼作乐”。春秋以来的各种宗祀礼仪规制,多是绍述周代制度而来。所谓《周礼》,其实就是战国以来追述周代礼制规范的一部经典。

周代的礼仪规制包涵了诸多前宗教祭祀性礼仪,如社稷祭祀、祖先祭祀、明堂祭祀等。据《逸周书》,周初“乃设丘兆于南郊,以祀上帝,配以后稷,日月星辰先王皆与食。封人社壝,诸侯受命于周,乃建大社于国中,其壝东青土,南赤土,西白土,北骊土,中央亹以黄土,将建诸侯,凿取其方,一面之土,焘以黄土,苴以白茅,以为土封。故曰,受列土于周室。乃位五宫、大庙、宗宫、考宫、路寝、明堂,咸有四阿,反坫,亢重、郎、常累、复格藻棁,设移、旅楹、舂常、画旅。内阶玄阶,堤唐山廧,应门库台玄阃”。

这里提到了南郊郊祀,郊祀中的主要祭祀对象是苍天“上帝”,同时被祀拜的还有中国古代农业神,同时也是周人的始祖——后稷,以及日月星辰及周人的历代先王。从祭祀内容观察,这很可能是中国古代南郊祭祀最主要内容——圜丘祭祀的早期形式之一。如此,则其祭祀场所亦可能是一座位于京城南郊的圆形坛壝。

此外,周人还祭祀社壝,这应该是社稷坛的早期形式。这座社壝(社稷坛)被布置在了天子王城的城垣之内(国中)。社稷坛的形式为一座由五色土组成的祭坛,其坛东为青土,南为赤土,西为白土,北为骊(黑)土,中为黄土。每当封建诸侯之时,以诸侯国所在方位在这座坛壝的相应方向凿取一点与其颜色相应的土,其上覆以代表中央的黄土,然后掺以白茅,以作为所封之国“受列土于周室”的“土封”象征。

除了圜丘坛、社稷坛之外,西周时代的王城之内还布置有五宫、大庙、宗宫、考宫、路寝、明堂等最高等级的祭祀建筑。

所谓五宫,可能与春秋时代祭祀五方帝的五畤祠接近,其功能可能是祭祀五方五帝。大庙,可能是后世太庙的早期称谓。因为在古人那里,“太”与“大”是相通的。

《周礼·冬官考工记》具体描述了祖(大庙)与社(大社)在王城中的位置:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市。”可知大庙一般位于王宫左(东)侧,大社一般位于王宫右(西)侧。此外,文中提到的宗宫则相当于帝王自家的家庙,如明清故宫紫禁城内的奉先殿。

还有考宫,当是天子于宫中所设灵堂。古代帝王及其眷属宾天,一般要在宫内停灵三年,以等候陵寝的正式完成与殡葬仪式的举行,因而需有考宫之设。其形式是世俗礼仪性质的,但其意义也是为了祭祀祖先,安抚先祖的魂灵,因而也具有前宗教祭祀建筑意义。

至于这些建筑的形式与规制,则如其后所云:“咸有四阿,反坫,亢重、郎,常累,复格,藻棁,设移,旅楹,舂常,画旅。内阶玄阶,堤唐山廧,应门、库、台,玄阃。”其意大致是说,这些最高等级的祭祀建筑,包括五宫、大庙、宗宫、考宫等,都采用了四注坡式的屋顶形式(四阿),殿楹之间设置有代表彼此敬重之礼仪的放置敬酒杯盏的“反坫”;殿堂结构可能采取了重叠的梁栋(亢重?),造型则可能用了重檐屋顶(重郎?)。屋顶与梁栋,彼此累叠(常累?)。殿堂的柱子之上,用了重叠的斗栱(复格),以及附加装饰纹样的短柱(藻棁)。

这些祭祀殿堂内有附属的阁屋(设移),密排的柱楹(旅楹),加以装饰的藻井(舂常),以及绘有彩饰的门屏(画旅)等。室内有登临的踏阶(内阶)隆耸而上(玄阶);室外中庭内有隆起的甬道(堤唐),两侧则有夹护的墙垣(山廧)。殿堂之前设有应门、库门(?)与台门(?),都采用黑色石头制作的门限(应门、库、台,玄阃)。

这些佶屈聱牙的描述,大致描绘出了上古西周时代天子王城内高等级祭祀建筑的一个粗略形态。

2 与明堂有关的五室、九室与十二室之争

2.1“五室”与“九室”之辩

上古三代准宗教祭祀建筑——夏世室、殷重屋与周明堂(以下简称三代明堂)的内部空间形制,一直是历代儒家争论的话题。争论的焦点主要在三代明堂室内的主要格局,究竟是“五室”还是“九室”?

最早提出“五室”形制的,可能仍是《周礼·考工记》:“夏后氏世室,堂修二七,广四修一,五室。……周人明堂,度九尺之筵,东西九筵,南北七筵,堂崇一筵,五室,凡室二筵。”这里两次提到“五室”,分别说的是夏世室与周明堂。在《周礼》的作者看来,三代明堂中至少两代——夏与周——采用了“五室”的做法。

至少在西汉时代,儒生们认为上古时代的明堂、宗庙、路寝都采用了五室的空间规制。如《周礼注疏》关于这段话的疏中谈道:“云‘五室象五行’者,以其宗庙制如明堂。明堂之中有五天帝,五人帝、五人神之坐,皆法五行,故知五室象五行也。东北之室言木,东南之室言火,西南之室言金,西北之室言水。”显然,这里是将“五室”按照中央与四隅划分的。

这种分法也在《毛诗正义》中得到了印证:“若路寝制如明堂,则五室皆在四角与中央,而得左右房者。”所谓“四角与中央”,显然表达了五室是呈“X”形布置的意思。这种布置或可以将类似九宫格之呈“十”字形分布的四个正方位房间,看作是进入“五室”的“堂”,即各从房屋每面的居中之“堂”,向前或向左右进入各“室”中进行祭祀。这当然也是一种合乎逻辑的空间布局方式。

然而,也有另外一种分法,如《北史》所载北魏宫廷中有关明堂的讨论:“而《月令》《玉藻》《明堂》三篇,颇有明堂之义,余故采掇二家,参之《月令》。以为明堂五室,古今通则。其室居中者,谓之太室;太室之东者,谓之青阳;当太室之南者,谓之明堂;太室之西者,谓之总章;当太室之北者,谓之玄堂。四面之室,各有夹房,谓之左右个,三十六户七十二牖矣。”这里的五室,是按照中央与东、南、西、北四个正方位布置的。中央为太室,东为青阳,南为明堂,西为总章,北为玄堂。五室,呈“十”字形布置。

那么,如何又出现了所谓“明堂九室”之说呢?上文已经就上古三代明堂虽言“五室”,实为“九”个室内空间分隔的做法作了一些分析。如所谓“门堂三之二,室三之一”的说法,其实已经暗示了明堂之内既有在每个面上各居中央之三分之一的“室”,亦有在房屋每面各居三分之二以方便由每面台基前双阶(共九阶)进入的前导性左右之“堂”,再从堂进入供奉有神灵之位的中央之“室”。综而和之,则当为“五室”与“四堂”,合为“九室”。但是,在《周礼·考工记》的具体行文中却并未见到有关明堂可能为“九室”的任何描述。

其实,九室的概念也是来自《周礼·考工记》,只是古人最初谈论“九室”似乎并非指的是祭祀性明堂,而是居住型宫廷:“内有九室,九嫔居之。外有九室,九卿朝焉。九分其国,以为九分,九卿治之。”显然,这里的九室说的是宫廷内廷中嫔妃们所住的居所,以及位于宫廷之前供朝廷属臣们礼拜的空间。这里并没有提到九室与祭祀所用明堂之间的关系。

换言之,在《周礼·考工记》中只提到了夏世室与周明堂为“五室”,同时也提到了朝廷中的九嫔之居所与九卿之上朝之所各为“九室”。两者之间,似乎并无任何交集。

然而,到了后世儒生那里,事情就变得复杂了。最早提出明堂“九室”概念的是西汉时代的《大戴礼记》:“明堂者,古有之也。凡九室:一室而有四户、八牖,三十六户、七十二牖。以茅盖屋,上圆下方。”这里给出了明堂的基本造型,内部空间分为九室,每室都有4个门户,共有36个门户,每室也都有8个窗牖,共有72个窗牖。如此的分割,似乎每一室都有独立的门户、窗牖,更像是九座各自独立的房间。但其外观造型却又被描述为上圆下方、屋顶用茅草覆盖,又像是一座九室整合而一的大型建筑物。

同时,《大戴礼记》中特别提到了中国古代的洛书,即所谓:“二九四七五三六一八。”这是一个按照“九宫格”方式排列的幻方。由此得出的可能印象是:明堂室内的分割,是按照类似“井”字形的“九宫格”方式分划的。这显然是一个典型的“九室”格局。按照这一分划,可以将前文中所实际分割出的9个空间充分占满,也省去了前文中有关上古三代明堂“五室”格局究竟是按照“X”形还是“十”字形分划的困扰。

《大戴礼记》中还给出了明堂外部的空间尺度:“其宫方三百步”。明堂之外环以辟雍,也就是说,在明堂之外环绕着圆形的水池,水池之外还有一个300步见方的庭院。形成一个开阔而隆重的前宗教性质的祭祀性与礼仪性空间。

2.2 明堂十二室

有趣的是,同样是在这篇《大戴礼记》中,又提到了明堂十二室(堂)的概念:“明堂者,所以明诸侯尊卑。外水曰辟雍,南蛮、东夷、北狄、西戎。明堂月令,赤缀户也,白缀牖也。二九四七五三六一八。堂高三尺,东西九筵,南北七筵,上圆下方。九室十二堂,室四户,户二牖,其宫方三百步。”

类似的概念,也见于东汉时代班固的《白虎通义》:“明堂,上圆下方,八窗四闼,布政之宫,在国之阳。上圆法天,下方法地,八窗象八风,四闼法四时,九室法九州,十二坐法十二月,三十六户法三十六两,七十二牖法七十二风。”

这里的“十二坐”,有可能是“十二堂”之误。从上下文中可知,汉代时关于明堂可能为“九室、十二堂”的思想,大约已经确定了下来。这里提到了几个在历史上争论不休的概念:一是,明堂之外环绕有水,称为“辟雍”;二是,明堂有九室、十二堂,问题是不知道这一既包含“九室”又包含“十二堂”的建筑物之室内空间会如何分割?

换言之,这九室是如何与“十二堂”联系在一起的呢?从史料中观察,将明堂与十二堂联系在一起的重要典籍之一,是《礼记》中的“月令”篇:

“孟春之月,……天子居青阳左个。乘鸾路,驾仓龙,载青旂,衣青衣,服仓玉;食麦与羊,其器疏以达。

仲春之月,……天子居青阳大庙,乘鸾路,驾仓龙,载青旂,衣青衣,服仓玉,食麦与羊。其器疏以达。

季春之月,……天子居青阳右个,乘鸾路,驾仓龙,载青旂,衣青衣,服仓玉。食麦与羊。其器疏以达。

孟夏之月,……天子居明堂左个,乘朱路,驾赤駵,载赤旗,衣朱衣,服赤玉,食菽与鸡。其器高以粗。

仲夏之月,……天子居明堂大庙,乘朱路,驾赤駵,载赤旗,衣朱衣,服赤玉,食菽与鸡。其器高以粗。

季夏之月,……天子居明堂右个,乘朱路,驾赤駵,载赤旂,衣朱衣,服赤玉。食菽与鸡,其器高以粗。

中央土,其日戊己。……天子居大庙大室;乘大路,驾黄駵,载黄旂,衣黄衣,服黄玉。食稷与牛,其器圜以闳。

孟秋之月,……天子居总章左个,乘戎路,驾白骆,载白旂,衣白衣,服白玉。食麻与犬,其器廉以深。

仲秋之月,……天子居总章大庙,乘戎路,驾白骆,载白旂,衣白衣,服白玉。食麻与犬,其器廉以深。

季秋之月,……天子居总章右个,乘戎路,驾白骆,载白旗,衣白衣,服白玉。食麻与犬,其器廉以深。

孟冬之月,……天子居玄堂左个,乘玄路,驾铁骊,载玄旂,衣黑衣,服玄玉。食黍与彘,其器闳以奄。

仲冬之月,……天子居玄堂大庙,乘玄路,驾铁骊,载玄旂,衣黑衣,服玄玉。食黍与彘,其器闳以奄。

季冬之月,……天子居玄堂右个,乘玄路,驾铁骊,载玄旂,衣黑衣,服玄玉。食黍与彘,其器闳以奄。”

然而,事实上《礼记》的问世当是在汉代,而关于明堂月令及十二室说法,至迟在战国时代的《吕氏春秋》中已经出现。据《吕氏春秋》的描述:孟春之月,“天子居青阳左个”;仲春之月,“天子居青阳太庙”;季春之月,“天子居青阳右个”;孟夏之月,“天子居明堂左个”;仲夏之月,“天子居明堂太庙”;季夏之月,“天子居明堂右个”;孟秋之月,“天子居总章左个”;仲秋之月,“天子居总章太庙”;季秋之月,“天子居总章右个”;孟冬之月,“天子居玄堂左个”;仲冬之月,“天子居玄堂太庙”;季冬之月:“天子居玄堂右个”。在一年的十二个月中,天子在沿着明堂四周之青阳(东)、明堂(南)、总章(西)、玄堂(北)四个方向的十二间室堂之内生活起居,从而构成了明堂十二室的逻辑支撑。

《吕氏春秋》或《礼记·月令》的描述,是将天子之居处与天地宇宙周流环转的自然节律联系在了一起。天子自每年的孟春月开始,自东方青阳左个始,沿着自左向右,自东而南,自南而西,自西而北的顺序,在不同的月份,居处于不同的房间,乘坐不同的车马,穿戴不同颜色的服饰,食用不同的家畜肉类,用不同的器物就食。

其中,如春天三个月,住在朝东的三个房间中,与青色之物相匹配,食羊肉;夏天三个月,住在朝南的三个房间中,与赤色之物相匹配,食鸡肉;秋天三个月,住在朝西的三个房间中,与白色之物相匹配,食狗肉;冬天三个月,住在朝北的三个房间中,与黑色之物相匹配,食猪肉。

只有一个例外,就是在夏天的戊己之日,即季夏之月(农历六月)某旬中带有戊或己的日子,因为戊与己,位于“十天干”的中央,故为土性。这样的日子属土日,因而天子要住在中央土的位置上,这个位置相当于这座建筑物的中央空间——大庙大室。这一天,天子要与黄色之物相匹配,食牛肉。

有趣的是,十二月令中,除了方位、颜色与古代中国传统文化的象征意义相契合之外,天子所食用的家畜也与前宗教神话中荆楚地区流传的“鸡人七日”创世神话中的前四种相吻合,即:“正月一日为鸡,二日为狗,三日为猪,四日为羊,五日为牛,……”只是,这里将鸡与南方及夏天相对应,狗与西方及秋天相对应,猪与北方及冬天相对应,羊与东方及春天,牛与夏天的戊己之日相对应。显然,在月令中,充溢着中国上古时代前宗教的文化色彩。

到了汉代的《淮南子》,相同的故事又讲了一遍,只是说法有一点不同:“孟春之月,……天子衣青衣,乘苍龙,服苍玉,建青旗,食麦与羊,……朝于青阳左个,以出春令。”之后的“仲春之月,……朝于青阳太庙。”“季春之月,……朝于青阳右个。”

然后是,“孟夏之月,……天子衣赤衣,乘赤骝,服赤玉,建赤旗,食菽与鸡,……朝于明堂左个,以出夏令。”之后的“仲夏之月,……朝于明堂太庙。”接着又有“季夏之月,……天子衣黄衣,乘黄骝,服黄玉,建黄旗。食稷与牛,……朝于中宫。”

而到了“孟秋之月,……天子衣白衣,乘白骆,服白玉,建白旗,食麻与犬,……朝于总章左个,以出秋令。”之后的“仲秋之月,……朝于总章太庙。”“季秋之月,……朝于总章右个。”

接下来是,“孟冬之月,……天子衣黑衣,乘玄骊,服玄玉,建玄旗,食黍与彘,……朝于玄堂左个,以出冬令。”之后的“仲冬之月,……朝于玄堂太庙。”“季冬之月,……朝于玄堂右个。”

月令时间、乘马与服旗的色彩、所食的家畜以及天子所处的房间,与《吕氏春秋》《礼记》几乎无异,只是有两处明显的不同。

一是,在这里天子不再是居处于某堂某个,而是“朝于”,即接受臣子之朝觐于“某堂某个”。

二是,在季夏的戊己之日,天子是在“中宫”而非“大庙大室”或“太庙太室”中接受臣子的朝觐。

换言之,《吕氏春秋》《礼记》与《淮南子》中所描述的明堂,其实只是关于同一个古代礼制建筑之言说文本的重复。也就是说,三部书说的是同一件事情,即天子在不同的季节,会随着时节的变化,居处或出现在不同方位的殿堂空间中,穿着与方位色彩相吻合的衣服,悬挂色彩与方位相契合的旗子,食用相应方位的家畜之肉,发出适应不同季节的诏令。在这几处表述中,并没有将这座建筑物直接与前宗教性质的祭祀性空间——明堂联系在一起,只是这座建筑物南向正中的堂室被称作了“明堂太室”,而南向的左右两个也分别被称为“明堂左个”与“明堂右个”。这或是后人将之直接与祭祀建筑——明堂联系在一起的主要原因。

2.3 九室与十二堂

这里又不得不回到上文所引述的《大戴礼记》关于明堂的描述,即:“明堂月令,赤缀户也,白缀牖也。二九四七五三六一八。堂高三尺,东西九筵,南北七筵,上圆下方。九室十二堂,室四户,户二牖,其宫方三百步。”

西汉时问世的《大戴礼记》,显然是希望将上古三代明堂之“五室”或“九室”的制度,与较晚时代出现的明堂“十二室”的制度,综合在一座完整的建筑体系之内。然而,按照一般的空间分布原则,这几乎是一个不可能实现的目标。因为这两个明显不同的空间数目,如果简单地综合在一起,是难以形成一个完整的独立空间的。

不过,在前面关于明堂月令的分析中可以注意到,天子逐月生活起居的“十二堂”是沿着一座建筑之四个正方位的外围逐步展开的。即从东方青阳,南方明堂,西方总章,到北方玄堂,这四个主要方位各分布有三座堂室。

在《吕氏春秋》的描述中,对应于四个方位的房间分布,每一方向位于中间的一个房间被称为“太庙”,如“青阳太庙”“明堂太庙”“总章太庙”“玄堂太庙”。但在《吕氏春秋》中,谈到“季夏”之时还提到了:“中央土,其日戊己,其帝黄帝,其神后土,……天子居太庙太室。”这一描述,与明堂月令之十二月中逐月的描述是相对应的。在季夏戊己日的这一天,天子是在“太庙太室”中度过的。

在后来出现的《礼记》中,除了在不同季节天子会出现在“青阳大庙”“明堂大庙”“总章大庙”“玄堂大庙”的房间之中外,在季夏的戊己日,天子也会出现在明堂的“大庙大室”之中。

这里的“太庙太室”或“大庙大室”,究竟是京城内的另外一座高等级建筑——太庙中的一个空间,还是与明堂月令中天子随季节周流回转的十二室紧密相连的一个空间,似乎说得不很清楚。

之后的《淮南子》,亦将明堂月令四个方向位于中间的那一个房间都称作“太庙”,并分别在仲春之月,朝于“青阳太庙”;在仲夏之月,朝于“明堂太庙”;在仲秋之月,朝于“总章太庙”;在仲冬之月,朝于“玄堂太庙”。显然,《淮南子》将明堂四个方向位于中间的那个房间,都称为太庙。而将位于整座建筑物中心的那个空间,称作“太庙太室”或“大庙大室”。

在《吕氏春秋》及《礼记》中描述的“季夏之月”,《淮南子》中则对应地采用了:“天子衣黄衣,乘黄骝,服黄玉,建黄旗。食稷与牛,服八风水,爨柘燧火,中宫御女黄色,衣黄采,其兵剑,其畜牛,朝于中宫。”

综合如上分析或可以推测,《吕氏春秋》中的“太庙太室”,《礼记》中的“大庙大室”,及《淮南子》中的“中宫”,应该指的是同一个空间,即位于明堂中央的那个最为重要的空间。

令人感到不解的是,希望综合之前明堂制度的《大戴礼记》中,并未提到这个位于中央的“太庙太室”或“中宫”。只是以一种更为模糊的语言描述:“明堂月令,赤缀户也,白缀牖也。二九四七五三六一八。堂高三尺,东西九筵,南北七筵,上圆下方。九室十二堂,室四户,户二牖,其宫方三百步。”

这一文字描述提供了两个重要信息:一个是具有古代幻方色彩的九个数字“二九四七五三六一八”,这显然是对一个标准九宫格的明确表述;另外一个是“九室十二堂”,这应该是对明堂内房间数量的一个概略性表述。

如前所述,如果说这座明堂既有九室又有十二堂,则很难想象人们如何将一座建筑既分为九宫格式的九个空间,又在其中内含并衍生出十二个空间来。唯一的可能则是将“九室”与“十二堂”并存于一座较大的建筑物中。

十二堂者,已如前述,可能是环绕明堂四个方位上的各自三个房间之和。此外,则还有一个重要空间,即“太庙太室”,或“大庙大室”,抑或“中宫”。即在十二堂的环绕之下,在这座建筑的中央还有一个“中宫”。

当然,我们可以把“太庙太室”或“中宫”想象成一个巨大的中心空间,但是结合《大戴礼记》的描述,是否也可以将这个尺度较大的中心空间,按照九宫格的形式再细分为九个更小的方形空间呢?如果是这样,则所谓“中宫”就是位于明堂中央的类如九宫格的一个空间组团,这个空间组团中的每一房间都与四周的空间相通,从而形成“室四户”的格局。至于在每一门户的两侧各设两个窗牖,也并非不可能之事,如此又与所谓“户二牖”的描述相合了。在这个中心空间组团的四周,再环以十二间按方位布置的堂,不就恰好吻合了“九室十二堂”的《大戴礼记》所想象的明堂空间与制度了吗?

余下的描述中还有两个要素,即所谓“东西九筵,南北七筵”。这显然是从《周礼·考工记》有关周明堂的制度中借用来的描述。这一描述至少表明一个尺寸关系,即这座明堂建筑的长边为“九筵”,短边为“七筵”。

前面分析中所推测的四个正方位,其各自的三间房屋应该是有相同的面阔进深的,而在这十二堂所环绕之中央空间即太庙太室,或中宫,亦是一个典型的九宫格,更应类如一个正方的形式。如何在这样一种空间分布中划分出“九筵”与“七筵”的差别呢?本文在这里也采取了一种推测的方法,即将中央“太庙太室”之“九室”的总长,与其每两侧两个方向上“堂”的进深,再加上室与堂之间的通道,采为“九筵”(81尺)的长度。同时,在每侧三堂的两侧各附上两个小室,或可称“左右夹”或“左右个”,将两个具有辅助功能性的附属小室与中间的三堂三者相连的通面广控制在“七筵”(63尺)。如此,则无论在每个方向看,都可以做到既与“东西九筵,南北七筵”(其实也可以是“南北九筵,东西七筵”)之描述相合,又不失为一个中心构图的制度严密规整的方形明堂空间(图8,图9)。

图8 《大戴礼记》载周代“九室十二堂”明堂平面推想示意图

(以一周尺为今0.227米推测)

图9 《大戴礼记》载周“九室十二堂”明堂立面推想示意图

(以一周尺为今0.227米推测)

当然,关于上古明堂的制度与做法,《大戴礼记》的作者其实也已经不知所以了,所以在如上的描述之后他又说道:“或以为明堂者,文王之庙也,朱草日生一叶,至十五日生十五叶;十六日一叶落,终而复始也。周时德泽洽和,蒿茂大以为宫柱,名蒿宫也。此天子之路寝也,不齐不居其屋。待朝在南宫,揖朝出其南门。”

这更是一段令人难以捉摸的文字,包含了三点内容。一是,作者试图将明堂与天子布政的主殿——路寝之殿,联系在一起。二是,在作者看来,周代的明堂或路寝,是用茂大的蒿杆作为“宫柱”,并称“蒿宫”。三是,天子日常待朝于路寝(或即明堂)的“南宫”,揖朝则从南门出。则又将路寝或明堂之南向的房间或门屋凸显了出来。

但既有南宫、南门之说,则显然应该是有宫院的。《大戴礼记》也没有忘记给出宫院的尺寸:“其宫方三百步。”也就是说,这座中心构图式的明堂建筑,位于一个方三百步的宫院中央。300步,折合为1800尺,仍以周尺一尺为0.227米计,300步总长为408.6米。若以300步为其宫院边长,这个院落似乎过于宏大了,或可以将300步看作是其宫院的周长,则其院每面的边长为75步,约合102.15米。其面积比1公顷略大一点,这样一个规模的院落似乎还是适当的(图10)。

图10 《大戴礼记》载周明堂宫院总平面推想示意图

(以一周尺为今0.227米推测)

当然,如上这些基于穿凿似乎可以理解之建筑逻辑的自洽式讨论,只是本文对于可以见之于古代文献的上古明堂所做的一种臆测性分析。从历史的角度观察,自战国、两汉,到南北朝,明堂议题似乎一直是历代宫廷内讨论的主要话题之一。之后的历代儒生们也围绕这一话题争讼千古,最终也没有真正得出一个结论。对于今天的我们,这无疑也仍然是一个历史之谜。任何推测想象性的研究,只是冀望通过某种逻辑的推演,以期距离历史的真实更近哪怕一丝一毫,亦为快事。唯此而已,并无它求。

来源:《建筑史学刊》2023年第3期

鲁公网安备37020202000759号

鲁公网安备37020202000759号